Le rap, une poésie de performances. Itinéraires. Littérature, textes, cultures, n° 2020-3

Le rap, une poésie de performances. Itinéraires. Littérature, textes, cultures n° 2020-3

Itinéraires. Littérature, textes, cultures, n° 2020-3

Sous la direction de Magali Nachtergael

Décembre 2021, en ligne et en accès ouvert : https://journals.openedition.org/itineraires/8774

Présentation du dossier

Considérer le rap dans le sillage croisé de la performance poétique et de la tradition orale simplifie immédiatement le lien entre études littéraires et cette forme littéraire contemporaine populaire. Cependant le rap, véritable art total, embrasse des problématiques liées à ses diverses modalités de performance – orale, rythmée, visuelle, sociale – mais aussi à l’histoire de la poésie en tant que création expérimentale et socioculturelle. Les contributions émanent de chercheurs et chercheuses internationaux (Belgique, Cameroun, États-Unis, Grande-Bretagne, France, Haïti, Québec, Sénégal) et le volume aborde des productions rappées francophones et anglophones selon une perspective à la fois globalisée et située. Partant du point de vue des études littéraires, il considère les dimensions rythmique, visuelle et sociopolitique de cette performance poétique plurimédiale.

Textes de Charlotte Gagné-Dumais, Emily Q. Shuman, Elsa Vallot, Jovensel Ngamaleu, Lefranc Joseph et Vinson Bradley Noël, Denis Saint-Amand, Serigne Seye, Nina Rolland, Julien Mowang Ngoula, Léopold Reigner, Idir Mahiou.

Rubrique Varia

Stéphane Ledien, “Entre médiation, tiraillement et éclatement, la crise identitaire de l’écrivain-narrateur d’autobiographie intellectuelle”.

Les derniers numéros

2024-1 | 2025 Représentations de la catastrophe au XXIe siècle dans les arts plastiques et la littérature : quelles réponses collectives et intimes ?

2024-1 | 2025Représentations de la catastrophe au XXIe siècle dans les arts plastiques et la littérature : quelles réponses collectives et intimes…

2023-2 | 2025 « Pratiques situées »

2023-2 | 2025Pratiques SituéesCritique en action des modes de production du savoir universitaire Coordinateur·trices : Kamila Bouchemal, Akila Kizzi, Lily Robert-Foley et Heta…

2023-1 |2024, « Hybridités cinématographiques : picturalité et musicalité du septième art »

Sous la direction de Cécile Fourrel de Frettes et Inès Taillandier-Guittard Contributeur·trice·s : Mario Adobati, Violaine Anger, Cécile Fourrel de Frettes,…

Itinéraires. LTC « Fables du trauma » n°2022-3 | 2023

Sous la direction de Rym Khene et Alice Laumier Les derniers numéros Voir tous les numéros

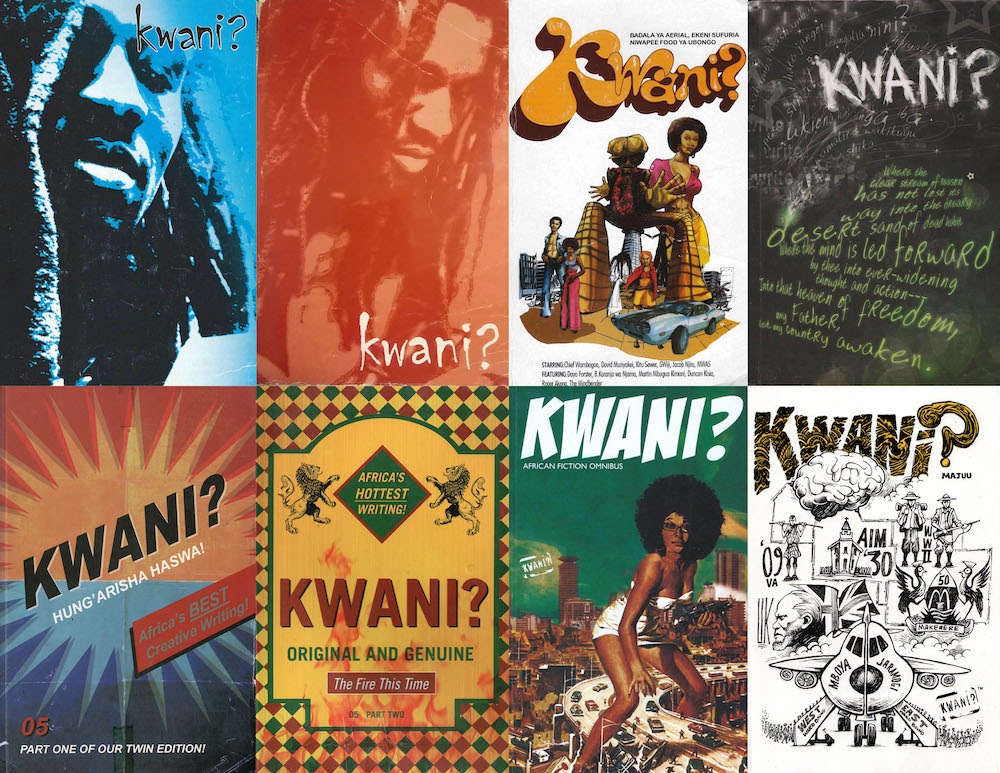

« Publier la littérature : le texte et ses médias (édition, exposition, performance) » Itinéraires. LTC n°2022-2 |2023

« Publier la littérature : le texte et ses médias (édition, exposition, performance) » Itinéraires. LTC n°2022-2 |2023 Sous la direction de…

Les émotions littéraires à l’œuvre : lieux, formes et expériences partagées d’aujourd’hui. Itinéraires. LTC n°2022-1

« Les émotions littéraires à l’œuvre : lieux, formes et expériences partagées d’aujourd’hui » Itinéraires. LTC n°2022-1 Sous la direction de Aurélie…