Argumentation

À l’ère de la convergence numérique, l’œuvre d’art ou de création ne se limite plus à son médium premier. Elle se ramifie, se décline, circule et s’enrichit au contact d’autres supports et d’autres pratiques. Cette démultiplication médiatique n’a jamais été aussi visible qu’aujourd’hui : un roman devient série, un tableau évolue en installation, une performance se fait archive numérique, un récit se prolonge dans un jeu vidéo ou une fanfiction en ligne. Les études des cultures populaires et médiatiques ont été les premières à analyser ce phénomène. « Sérialité et culture médiatique : le lien organique des deux phénomènes fut justement plusieurs fois mis en perspective, appréhendé du côté de la production et de sa logique de flux comme du côté de la réception en ses usages et variantes. » (Migozzi, 2000, p. 17). Ce constat établi il y a vingt-cinq ans s’étend désormais bien au-delà de la seule sérialité médiatique, puisqu’il concerne à présent une grande partie des productions culturelles et artistiques, toutes légitimités et thématiques confondues. L’évolution des industries culturelles, des technologies de communication et des pratiques participatives invite ainsi à redéfinir nos objets d’étude et à repenser les frontières entre les disciplines. L’analyse de ces formes plurielles requiert la collaboration de chercheurs issus de champs variés : littérature, presse, cinéma, histoire, peinture, photographie, musique et chanson, bande dessinée et roman graphique, danse, art contemporain, performance, théâtre, spectacle vivant, écritures et dispositifs numériques.

Le présent appel à contributions pour un numéro de la revue Itinéraires entend fédérer cette diversité sous le concept de plurimédialité, définie comme l’ensemble des modalités selon lesquelles une œuvre se déploie, se prolonge ou se reconfigure à travers plusieurs supports matériels et dispositifs sémiotiques. La plurimédialité implique une coopération et une coexistence dynamique des formes et des médias, un dialogue entre texte, image, son, geste ou espace, qui redéfinit les contours esthétiques et signifiants de l’œuvre. Selon les cas, la plurimédialité peut être comprise d’un point de vue sémiotique, comme interaction de systèmes de signes hétérogènes au sein d’une même création ou entre plusieurs déclinaisons d’une œuvre, d’un point de vue médiologique, comme mutation des dispositifs de diffusion et d’inscription matérielle (du livre au web, de la scène à l’écran, du disque au clip), d’un point de vue esthétique, comme expérimentation formelle et ouverture des langages artistiques ou encore d’un point de vue culturel, comme réorganisation des pratiques de lecture, d’écoute et de visionnage dans un contexte de convergence médiatique. La plurimédialité recoupe et complète de la sorte les notions de transmédialité (Jenkins, 2006), de transfictionnalité (Saint-Gelais, 2011), de sérialité (Hills, 2002 ; Maigret, 2003 ; Thérenty, 2007 ; Letourneux, 2017) ou encore de remédiation (Bolter & Grusin, 1999). Elle se manifeste dans des formes très diverses qui ont en commun de déployer des constellations (Besson, 2015) de fictions, de discours, de supports et/ou d’objets, voire d’artefacts reliés les uns aux autres et composant un espace multimédial souvent de nature réticulaire : livres numériques enrichis, univers fictionnels déployés sur plusieurs supports, adaptations scéniques et vidéoludiques, créations collectives ou interactives, œuvres immersives, performances multimodales.

L’étude des pratiques contemporaines, sur lesquelles sera principalement centré ce numéro d’Itinéraires, gagne à articuler plusieurs champs de recherche : l’histoire culturelle des médias, la poétique des supports et des formes, l’analyse du discours et de la médiation, les théories de la fiction et de la narration transmédiale, les humanités numériques, les études de réception. Cette interdisciplinarité permet de saisir l’œuvre dans sa configuration matérielle et esthétique, d’observer la porosité croissante entre les sphères de production considérées comme légitimes et les cultures populaires, et de prendre en compte des pratiques expérimentales et émergentes où les rôles respectifs de l’auteur, du médium et du public se reconfigurent. Prenant acte de ces caractéristiques fondamentales, on pose l’hypothèse que les dynamiques de démultiplication plurimédiale ne se réduisent ni aux logiques commerciales des produits dérivés, ni aux effets d’une sérialité entendue comme simple répétition stéréotypée, ni aux clivages entre fait et fiction dont on sait les interactions complexes. Les ramifications plurimédiales de l’œuvre participent d’une reconfiguration profonde de l’acte créateur et du statut même de l’œuvre, désormais envisagée comme processus, dispositif ou réseau de formes.

À l’heure des industries créatives, des plateformes de streaming à abonnements, de la promotion des livres sur les réseaux sociaux et de l’édition monétisée des récits issus des coécritures en ligne, les déterminants économiques et matériels ont assurément leur importance. Mais, en complément de ces aspects, il s’agira surtout d’interroger les enjeux esthétiques et créatifs des expansions multimédiatiques : comment penser la continuité ou la fragmentation d’une œuvre plurimédiale ? Quelles tensions se jouent entre variation et fidélité, entre extension et recomposition ? En quoi ces mutations modifient-elles l’expérience esthétique du public, de plus en plus sollicité dans des formes de réception active, voire de co-création ? Pour tenter de répondre à ces questions, le numéro entend associer étroitement recherche et création, selon plusieurs angles : comme objet d’étude, à travers l’analyse de corpus ou de cas exemplaires d’œuvres plurimédiales ; comme espace de réflexion critique, via des entretiens et des collaborations entre chercheurs et artistes ; comme pratique expérimentale, en ouvrant la revue à des propositions elles-mêmes multimédiales ou performées qui associent rigueur scientifique et inventivité formelle. Afin de développer cette articulation, on orientera la réflexion dans trois directions principales : les supports, les réseaux et les dispositifs.

Cet axe interroge les dynamiques d’évolution et de transformation des supports à travers lesquelles une œuvre se reconfigure. Il s’agit d’examiner comment le passage d’un médium à un autre (de l’écrit au visuel, du sonore au performatif, du papier au numérique) entraîne des mutations esthétiques, narratives et symboliques. La perspective portera sur les processus de recréation et de remédiation, c’est-à-dire sur la manière dont une œuvre s’actualise dans de nouveaux environnements médiatiques tout en réélaborant sa matérialité, ses scansions et son mode d’adresse. Les contributions pourront analyser les effets de traduction intermédiatique, les tensions entre fidélité et invention, ou encore les stratégies d’adaptation créatrice qui redéfinissent la continuité d’un univers artistique à travers la pluralité des supports.

Parmi les cas envisageables, figurent notamment : la transposition d’une œuvre littéraire vers un support (audio)visuel impliquant la recomposition du rythme narratif et de la matérialité du texte en images et en sons ; l’adaptation d’un récit en jeu vidéo ou en expérience interactive engageant la modification du rapport à la narration et la reconfiguration du dispositif d’immersion ; la réédition numérique augmentée ou hypertextuelle, où les annotations, liens et supports multimédias transforment la lecture linéaire en expérience exploratoire ; la recréation scénique ou performative par la mise en voix, la lecture-performance, le théâtre immersif ou des adaptations chorégraphiques traduisant le texte en geste, espace et rythme ; la reprise ou le détournement d’œuvres dans un nouveau contexte médiatique sous forme de remix, mashup ou collage, etc.

Ce second axe porte sur les configurations collectives et relationnelles de la création plurimédiale. Il explore la manière dont les œuvres émergent, se développent ou se prolongent dans des réseaux de pratiques et de collaborations, qu’elles soient institutionnelles, communautaires ou participatives. Ces dynamiques de co-création interrogent à la fois la dimension processuelle de l’œuvre (comprise comme un ensemble évolutif et adressé) et la construction partagée du sens entre créateurs et publics. On pourra étudier la constitution d’écosystèmes artistiques où se croisent plusieurs médias, les dispositifs de création collective qui s’appuient sur l’interaction ou la participation, ainsi que les formes d’écriture collaborative favorisant la démultiplication et la réinvention des récits.

Quelques sujets d’intérêt pourraient être les suivants : les plateformes d’écriture participative proposant des espaces numériques où plusieurs auteurs contribuent à un univers narratif commun (artefacts incarnant la fiction, cadavres exquis en ligne, wikis littéraires, bibles de mondes imaginaires) ; les productions des communautés de fans (fanfictions, fanarts, jeux inspirés d’univers, fanzines, blogs partagés) formant des réseaux de création et de prolongement des œuvres ; les collectifs artistiques interdisciplinaires réunissant auteurs, plasticiens, musiciens, codeurs, performeurs, graphistes qui conçoivent ensemble des projets hybrides mêlant plusieurs médias ; les spectacles construits avec le public par improvisations collectives ou performances connectées en direct, où la frontière entre créateur et spectateur s’efface, etc.

Ce dernier axe invite à réfléchir aux modalités d’appropriation des œuvres et des fictions, qu’elles relèvent de démarches esthétiques, sociales ou politiques. Il entend analyser comment les dispositifs médiatiques et artistiques favorisent l’engagement des publics et la recontextualisation des récits, en les adaptant à de nouveaux cadres de réception, de diffusion ou d’action. On s’intéressera aux formes d’acclimatation des œuvres à des contextes spécifiques, aux usages stratégiques de la fiction comme outil critique ou émancipateur, notamment à travers l’agentivité des récits, ainsi qu’aux dispositifs pédagogiques ou participatifs qui confèrent aux créations contemporaines une dimension expérientielle transformatrice.

Les études pourraient notamment concerner les cas suivants : les projets interactifs (installations, expositions, fictions en réalité virtuelle, expériences sensorielles) qui engagent le spectateur dans un rapport immersif et réflexif à l’œuvre ; les appropriations créatives et militantes des littératures de l’imaginaire (Besson, 2021) détournant des univers narratifs pour exprimer des revendications politiques, identitaires ou sociales, et construire des espaces de résistance ; les productions transmédias à vocation citoyenne ou inclusive (webdocs, fictions sociales en ligne, jeux sérieux) incitant à la réflexion et à l’implication ; plus généralement les projets où la fiction déborde le cadre diégétique de la représentation pour devenir une méthode d’action ou un vecteur de transformation (jeux de rôles, narrations spéculatives, ateliers de design fiction), etc.

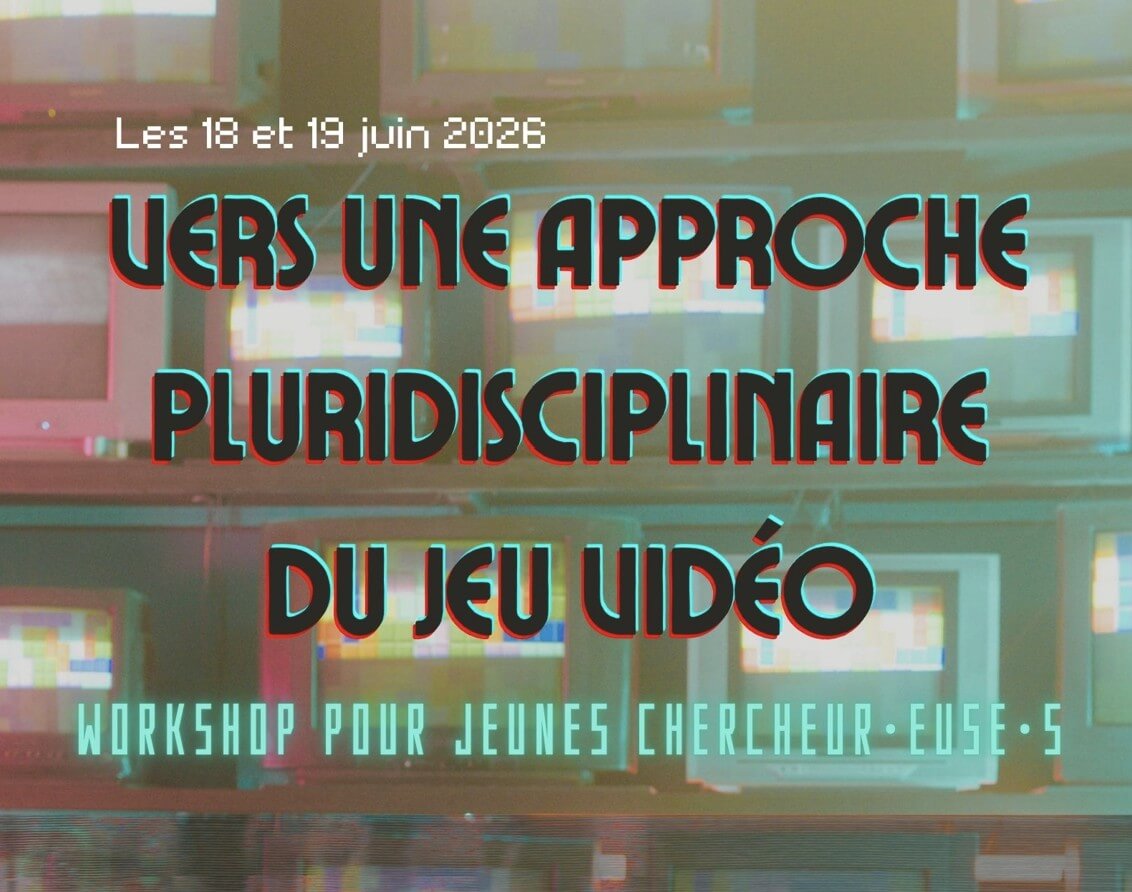

Les propositions d’articles, d’une longueur d’environ 300 mots accompagnées d’une brève notice biobibliographique, sont à envoyer avant le 10 janvier 2026 aux deux adresses des directrices du numéro : christele.couleau@univ-paris13.fr et valerie.stienon@univ-paris13.fr.

** Les normes rédactionnelles, à suivre scrupuleusement, sont détaillées sur le site de la revue : https://journals.openedition.org/itineraires/2255.

- 31 octobre 2025 : lancement de l’appel à contributions ;

- 10 janvier 2026 : date limite de réception des propositions ;

- 10 juin 2026 : date limite de réception des articles** ;

- 20 mars 2027 : date de retour des articles révisés ;

- Publication prévue au dernier trimestre de 2027.

Christèle Couleau, université Sorbonne Paris Nord, christele.couleau@univ-paris13.fr.

Valérie Stiénon, université Sorbonne Paris Nord, valerie.stienon@univ-paris13.fr.

En savoir plus