AAC – De quelles peurs le genre est-il le nom ?

De quelles peurs le genre est-il le nom ?

DATE LIMITE DE SOUMISSION : 7 JANVIER 2026

RÉSUMÉ

Nous interrogeons les peurs et résistances suscitées par les études de genre et les mouvements anti-genre, qualifiés de « panique morale ». Il valorise les apports critiques des études de genre à l’émancipation, à la justice sociale et au care, tout en analysant les logiques de délégitimation, les effets institutionnels et politiques, ainsi que les fragilisations psychiques et matérielles. L’événement accueille des contributions variées (sciences sociales, arts, architecture, santé, etc.) pour explorer les discours, imaginaires, conséquences et formes de résistances aux politiques d’égalité, en France et dans le monde, et promouvoir une réflexion sur les dynamiques d’émancipation contemporaines.

Communications classiques, posters, performances, vidéos, lectures, témoignages : toutes les formes de réflexion et de restitution sont envisageables.

Pour cela il convient d’envoyer une proposition (peu importe le format) à l’adresse suivante colloquegenre2026@gmail.com avant le 7 janvier.

Le comité d’organisation adressera ses réponses le 15 janvier.

Ces propositions doivent comprendre :

- Votre / vos nom(s) et affiliations universitaires, professionnelles ou associatives

- Un titre et un résumé de votre proposition (2500 signes, espaces comprises)

- Une courte biographie (500 signes, espaces comprises) et bibliographie

A la suite de ces deux journées, nous envisageons rapidement la possibilité d’une publication : à cette fin, les textes issus des communications seront à rendre pour le 15 juin. D’autres informations à ce sujet seront transmises ultérieurement.

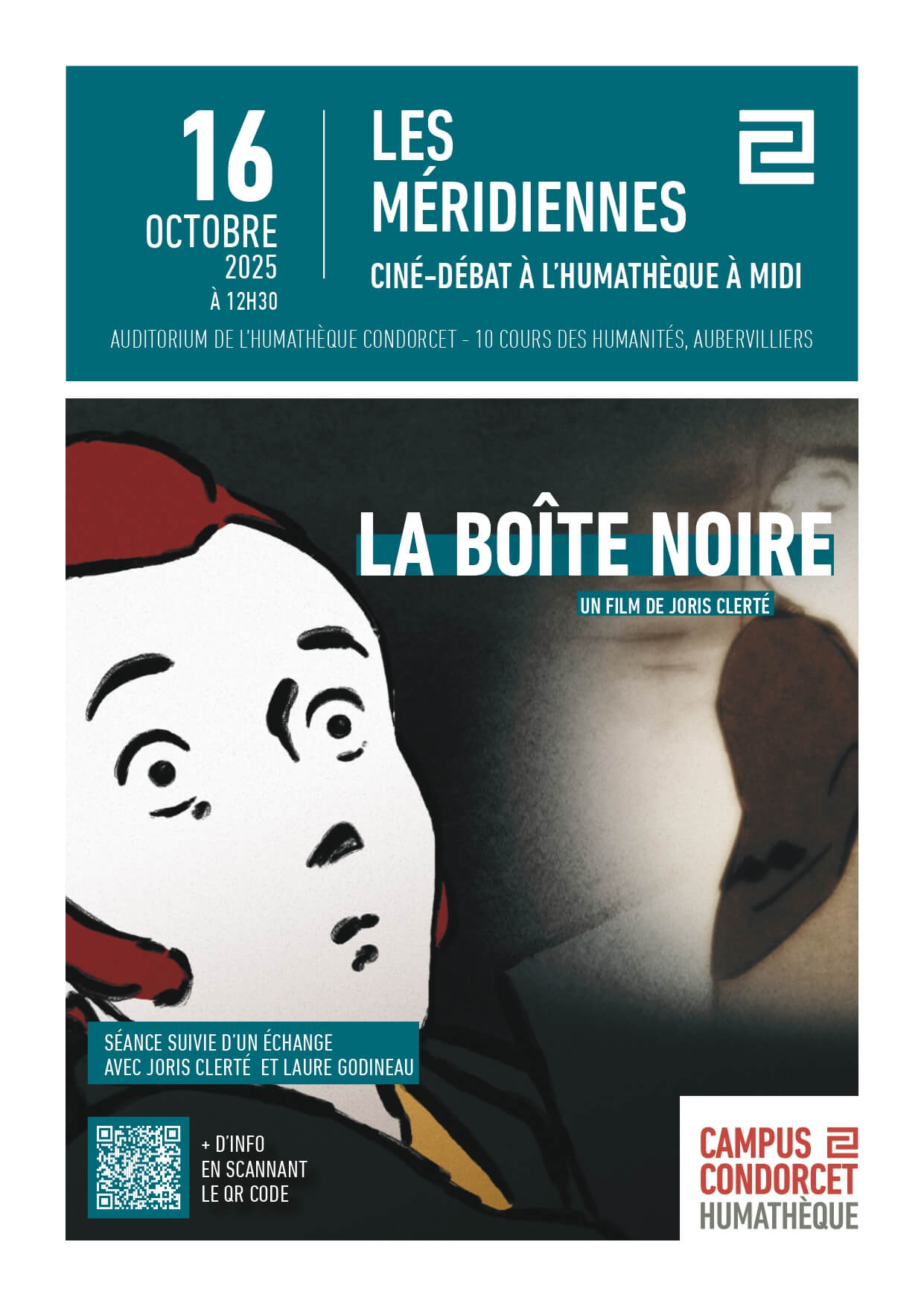

Le colloque aura lieu à Paris, Campus Condorcet les 5-6 mai 2026.

La proposition doit comporter un résumé (10-15 lignes maximum), un titre provisoire et une brève bio-bibliographie.

Autres appels

Vers une approche pluridisciplinaire du jeu vidéo : workshop pour jeunes chercheur·euse·s

Vers une approche pluridisciplinaire du jeu vidéo : workshop pour jeunes chercheur·euse·sDATE LIMITE DE SOUMISSION : 1ER MARS 2026 RÉSUMÉ…

AAC – L’œuvre multiple. Plurimédialité, recherche et création

L’œuvre multiple. Plurimédialité, recherche et créationDATE LIMITE DE SOUMISSION : 10 JANVIER 2026 Argumentation À l’ère de la convergence numérique,…

Trouble dans la cartographie Contre-cartographie et changements de paradigme

Trouble dans la cartographie Contre-cartographie et changements de paradigmesDATE LIMITE DE SOUMISSION : 1ER DÉCEMBRE 2025 RÉSUMÉ La cartographie est…

AAC – Intime et psyché : discours et représentations de la vie intérieure dans l’Europe de la première modernité

Intime et psyché : discours et représentations de la vie intérieure dans l’Europe de la première modernitéDATE LIMITE DE SOUMISSION :…

Colloque « Des liens aux réseaux du sang : controverses scientifiques et réactions sociétales. Europe occidentale, XVIe-XXe siècles » (12-13 novembre 2026)

[Appel à communication] Colloque « Des liens aux réseaux du sang : controverses scientifiques et réactions sociétales. Europe occidentale, XVIe-XXe…

Maraîchage et arbres fruitiers en milieu urbain et péri-urbain : enjeux socio-environnementaux et problématiques d’aménagement

Maraîchage et arbres fruitiers en milieu urbain et péri-urbain : enjeux socio-environnementaux et problématiques d’aménagementAppel à communication – Date limite…

AAC – De quelles peurs le genre est-il le nom ? Lire la suite »