2024-1 | 2025 Représentations de la catastrophe au XXIe siècle dans les arts plastiques et la littérature : quelles réponses collectives et intimes ?

2024-1 | 2025

Représentations de la catastrophe au XXIe siècle dans les arts plastiques et la littérature : quelles réponses collectives et intimes ?

Coordinatrices : Elsa Ayache et Anne Coudreuse

Contributeur·trice·s : Ysé Sorel Guérin, Jeanne Devautour Choi, Richard Bégin, Marion Laval-Jeantet, Kenza Jernite, Olivier Long, Frédérique Toudoire-Surlapierre, Simon Bréan, Guillaume Bridet, Pascale Weber, Jovensel Ngamaleu, Abdoulaye Diouf

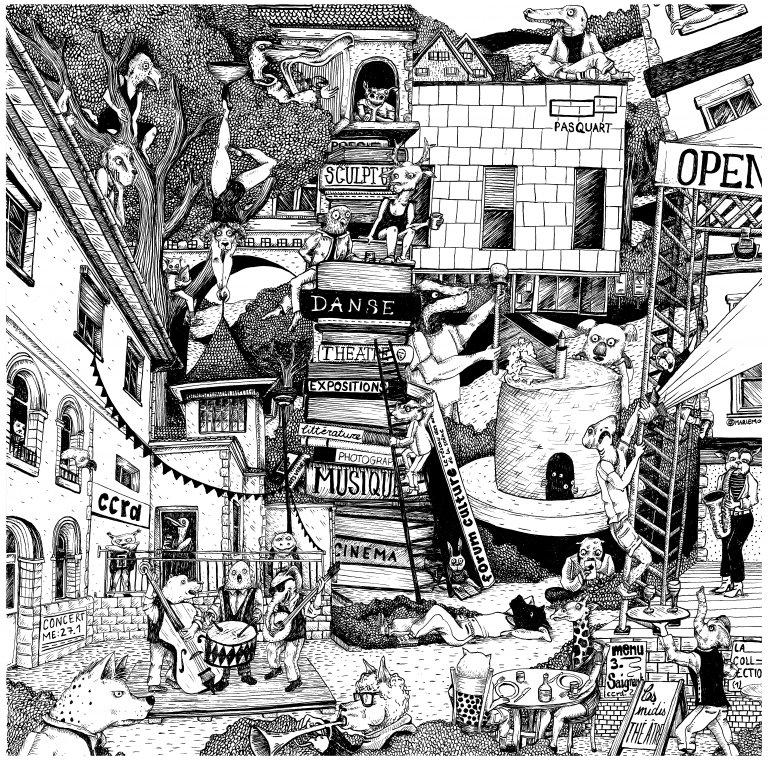

Lorsque des arts de la représentation (littérature, arts plastiques étendus aux arts de la scène, sonores et cinématographiques) s’intéressent en 2025 à la catastrophe, de quoi traitent-ils exactement ? Quels fils rouges traversent et rassemblent les œuvres ? Que disent les analyses qui les accompagnent et les positionnements qu’elles sous-tendent ? Si l’examen de la notion de catastrophe n’est pas nouveau, le xxie siècle a ouvert une ère marquée par une succession accélérée de crises écologiques, sanitaires, économiques ou politiques, locales et globales. Face à ces événements traumatiques, différentes modalités de réponses s’offrent à nous. Ce numéro interdisciplinaire propose d’en relever les points saillants selon une approche toujours sensible et nuancée. Ainsi, les questions de changements d’échelle, du rôle de la perception mais aussi du travail des médiums de l’art, de la force des images et des récits créés sont particulièrement observés. Transfigurations et prospections opèrent, nous permettant une traversée consciente et sensible des événements comme une compréhension enrichie du phénomène catastrophique. D’autres horizons culturels et méthodes de recherche se dessinent. Ils montrent enfin comment les réponses collectives et les expériences intimes demeurent plus que jamais entrelacées et interdépendantes.

Sommaire :

Elsa Ayache et Anne Coudreuse

Représentations de la catastrophe au xxie siècle dans les arts plastiques et la littérature : quelles réponses collectives et intimes ?. Introduction au numéro

ENJEUX DES POSITIONNEMENTS FACE A LA CATASTROPHE

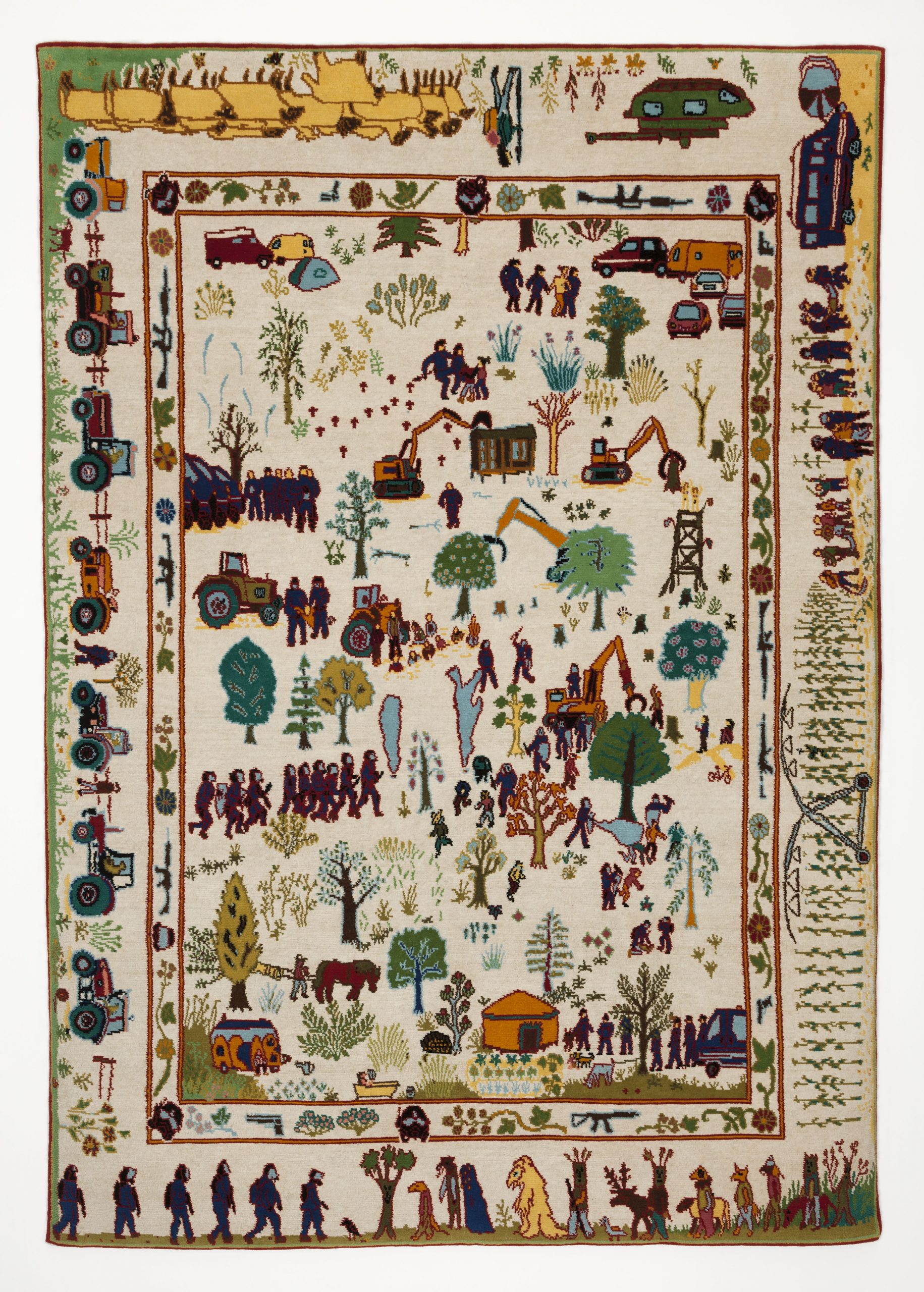

Ysé Sorel Guérin

Les artistes et l’Anthropocène

Jeanne Devautour Choi

Défaire l’héritage d’une métonymie catastrophiste : vers une réappropriation littéraire de la représentation d’Haïti à l’occasion du séisme de janvier 2010

PERCEPTIONS ET MEDIUMS ARTISTIQUES DE LA CATASTROPHE

Richard Bégin

L’expérience sonore du désastre

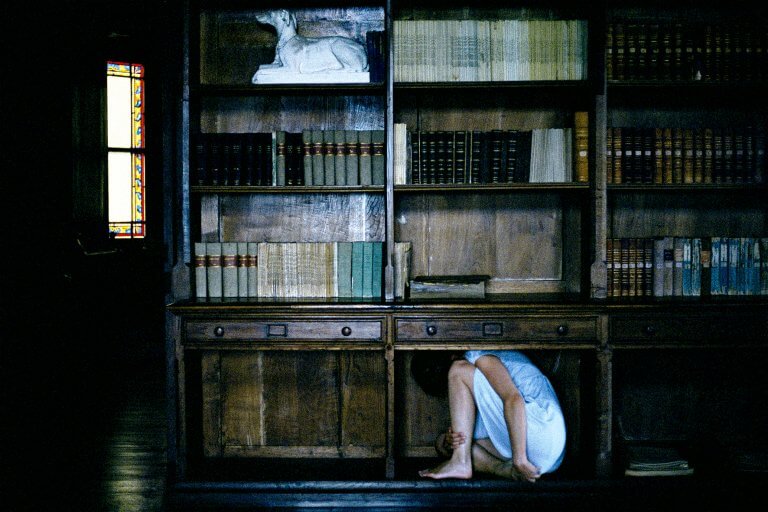

Marion Laval-Jeantet

La lumière noire, une expression catastrophique

Kenza Jernite

Dramaturgies de la catastrophe : apocalypses, déluges et fins du monde sur les scènes contemporaines européennes

FORCE DES IMAGES ET DES RECITS : VERS QUELS TRANSFIGURATIONS ET RENOUVELLEMENTS CULTURELS ?

Olivier Long

Chimères de Daniel Richter (Danser la catastrophe)

Frédérique Toudoire-Surlapierre

Du bon usage scandinave du film-catastrophe

FICTIONS PROSPECTIVES ET RENOUVELLEMENT DES METHODES DE RECHERCHE

Simon Bréan et Guillaume Bridet

Voix narratives, voies politiques : du chaos imminent à des lendemains possibles ?

Pascale Weber

Imaginer la catastrophe

VARIA

Jovensel Ngamaleu

« Témoigner des périls de notre civilisation » : entretien avec Liliana Cora Foşalău

Abdoulaye Diouf

Écriture transpersonnelle et mise en question de l’intime dans Souvenirs pieux (1974) et Archives du Nord (1977) de Marguerite Yourcenar : perspective intermédiale

Lien vers le site de l’éditeur : https://journals.openedition.org/itineraires/16674

Les derniers numéros

2023-2 | 2025 « Pratiques situées »

2023-2 | 2025Pratiques SituéesCritique en action des modes de production du savoir universitaire Coordinateur·trices : Kamila Bouchemal, Akila…

2023-1 |2024, « Hybridités cinématographiques : picturalité et musicalité du septième art »

Sous la direction de Cécile Fourrel de Frettes et Inès Taillandier-Guittard Contributeur·trice·s : Mario Adobati, Violaine…

Itinéraires. LTC « Fables du trauma » n°2022-3 | 2023

Sous la direction de Rym Khene et Alice Laumier Les derniers numéros Voir tous les…

« Publier la littérature : le texte et ses médias (édition, exposition, performance) » Itinéraires. LTC n°2022-2 |2023

« Publier la littérature : le texte et ses médias (édition, exposition, performance) » Itinéraires. LTC n°2022-2…

Les émotions littéraires à l’œuvre : lieux, formes et expériences partagées d’aujourd’hui. Itinéraires. LTC n°2022-1

« Les émotions littéraires à l’œuvre : lieux, formes et expériences partagées d’aujourd’hui » Itinéraires. LTC n°2022-1…