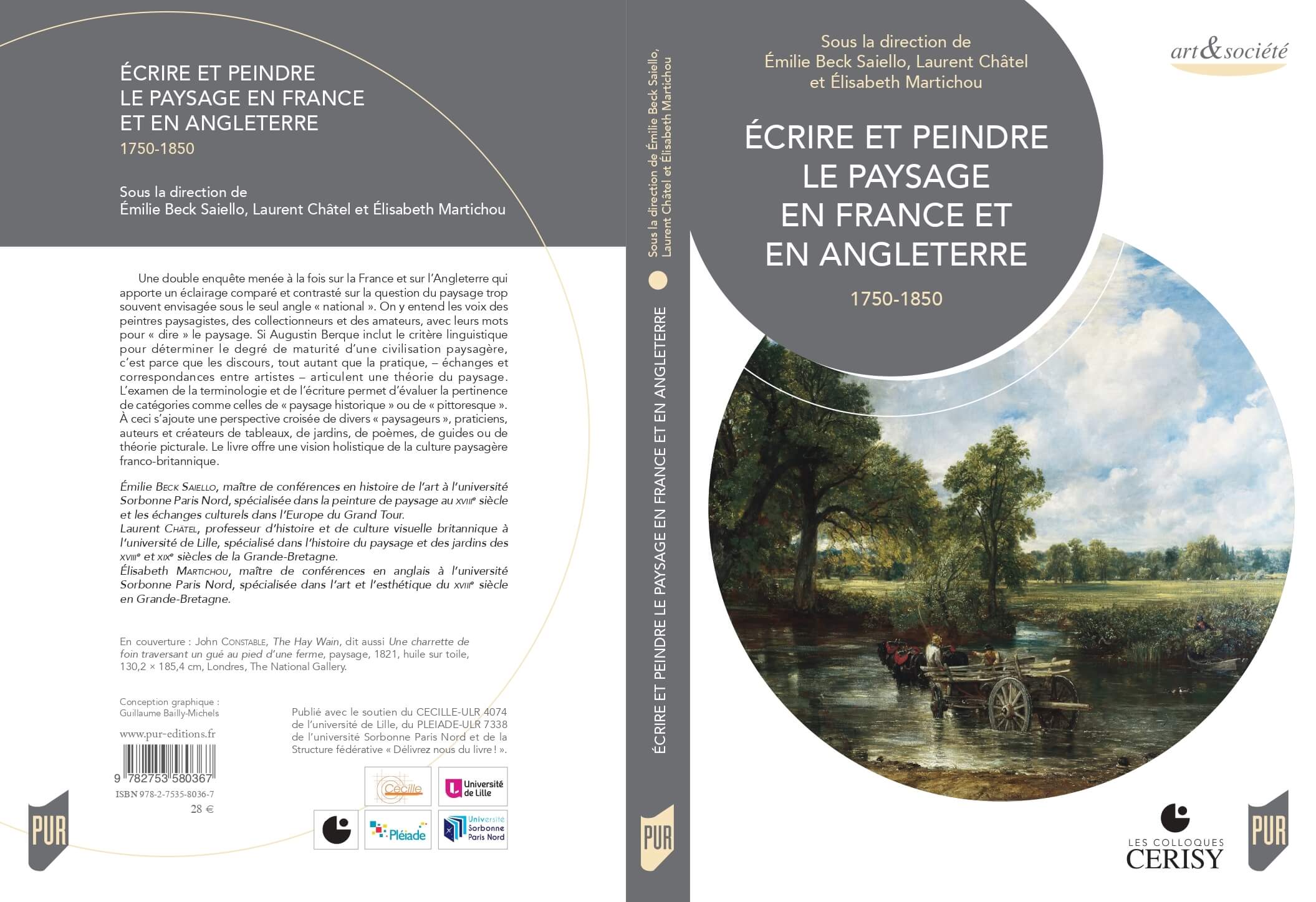

Ecrire et peindre le paysage en France et en Angleterre. 1750-1850, Emilie Beck Saiello, Laurent Châtel et Elisabeth Martichou (Dir.), PUR, 2021.

Ecrire et peindre le paysage en France et en Angleterre. 1750-1850, Emilie Beck Saiello, Laurent Châtel et Elisabeth Martichou (Dir.), PUR, 2021.

Présentation

Une double enquête menée à la fois sur la France et sur l’Angleterre qui apporte un éclairage comparé et contrasté sur la question du paysage envisagée trop souvent sous le seul angle « national ». On y entend les voix des peintres paysagistes, des collectionneurs et des amateurs, avec les mots qu’ils choisirent pour « dire » leurs paysages. Si Augustin Berque inclue le critère linguistique pour déterminer le degré de maturité d’une civilisation paysagère, c’est parce que les discours – les échanges, correspondances et prises de contact entre artistes – articulent une théorie du paysage autant que la pratique. L’examen de la terminologie et de l’écriture permet d’évaluer la pertinence de catégories comme celles de « paysage historique » ou de « pittoresque ». A ceci s’ajoute une perspective croisée de divers « paysageurs », praticiens, auteurs et créateurs de tableaux, de jardins, de poèmes, de guides ou de théorie picturale.

Dernières publications

Écritures de l’urgence à l’aube de la modernité

Écritures de l’urgence à l’aube de la modernitéÉquipe Lire Commenter RéécrireCoordinateur·ices : Mathilde Bernard, Mathieu de la Gorce, Flavie Kerautret,…

Permacrisis and the Policy Continuum in the UK: Deepening Inequalities before, during and after COVID-19

Permacrisis and the Policy Continuum in the UK: Deepening Inequalities before, during and after COVID-19dirigé par Anémone Kober-Smith et Anne…

Revue Tracés. Revue de sciences humaines. T47 « Epreuves d’autorité »

Revue Tracés. Revue de sciences humaines. T47 « Epreuves d’autorité » RESUME De quoi sont faites les relations entre employés et patrons,…

Idéologie et imaginaire linguistiques en Espagne (1492-1625)

Idéologie et imaginaire linguistiques en Espagne (1492-1625)Marie-Eglantine Lescasse De 1595 à 1625 paraissent coup sur coup en Espagne un ensemble…

Charles Stuart, Prince de Galles, et le duc de Buckingham en Espagne, 1623. Histoire d’un désastre diplomatique.

Charles Stuart, Prince de Galles, et le duc de Buckingham en Espagne, 1623. Histoire d’un désastre diplomatique.Sabrina Juillet GarzonPublication à…

2024-1 | 2025 Représentations de la catastrophe au XXIe siècle dans les arts plastiques et la littérature : quelles réponses collectives et intimes ?

2024-1 | 2025Représentations de la catastrophe au XXIe siècle dans les arts plastiques et la littérature : quelles réponses collectives et intimes…