Colloque à l’Université Paris-Cité,

24-25 novembre 2022

Argumentaire :

Dès le début des années 2000, la critique s’accorde sur un constat : en dépit de sa mort, annoncée dans les années 1980[1], le manifeste est de retour, dans les lettres, les arts et au-delà[2]. Cependant, il ressemble très peu à ses antécédents littéraires et artistiques du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle.

Qu’il s’agisse de leur forme, de leur support, de leurs canaux de diffusion, de leurs usages ou de leur réception critique, les manifestes du XXIe siècle s’éloignent sensiblement du modèle littéraire à partir duquel ses définitions standard[3] ont été façonnées : ces nouveaux manifestes « après le manifeste » sont tantôt diffusés en ligne, tantôt lancés sous des formes non textuelles, ou encore commandités par des institutions réceptives à la création expérimentale.

Par leur tendance autoréflexive et individuelle, ils prolongent une dynamique de métamorphose des écrits d’artiste qui remonte aux manifestes des avant-gardes historiques du début du XXe siècle. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, cette dynamique de métamorphose s’accélère : ainsi, dans les années 1960, les manifestes signés par une seule personne[4] ou ne prenant pas la forme d’un texte (action, performance, objet, œuvre d’art…) constituent déjà un large pan de la production manifestaire européenne.

Le colloque « Le manifeste s’éclate » se propose d’explorer le vaste panorama des manifestes artistiques et littéraires des années 1960 jusqu’à l’extrême-contemporain et ainsi d’actualiser les cadres critiques et analytiques du manifeste de sorte qu’ils correspondent à ses évolutions et ses éclatements.

Pour ce faire, le manifeste sera appréhendé à la lumière du décloisonnement de ses frontières impulsé par les anthologies (cf. K. Deepwell, J. Lack, A. Danchev, A. Kramer) et les études critiques récentes sur le sujet (cf. Francofonia, Marges, Lignes, Inter), ainsi que des pistes et méthodologies de recherche innovantes mises à disposition par le projet Manart. Depuis 2012, la base de données du projet, entièrement accessible en ligne, recense les manifestes produits dès la fin du XIXe siècle dans tous les domaines de la création et jusqu’à aujourd’hui : les 718 manifestes du monde entier qu’elle inclut à ce jour offrent un bon aperçu de l’ampleur des possibles du genre.

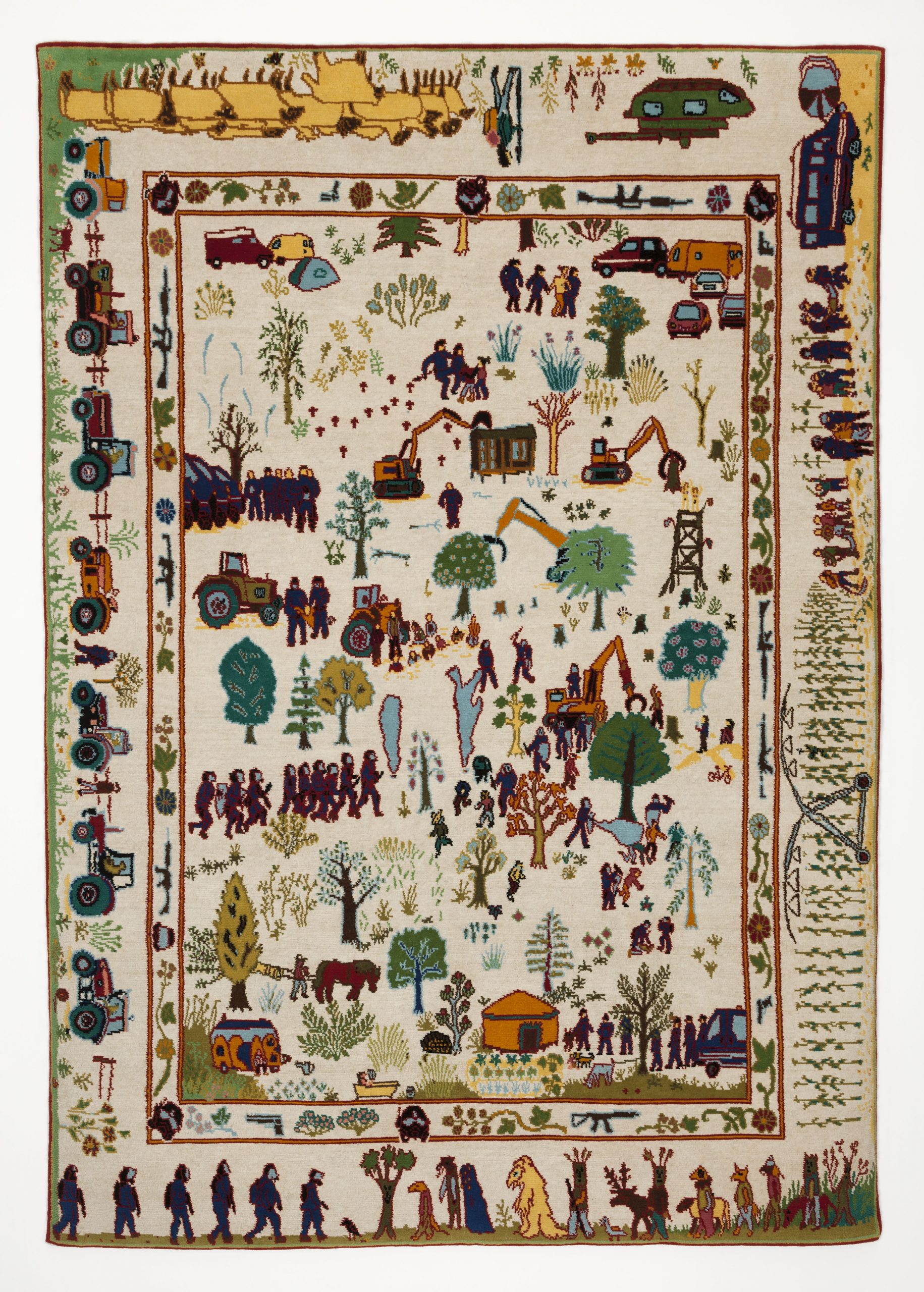

Cet éclatement des frontières du manifeste se fait de plusieurs manières, qui constituent autant de pistes de recherche possibles : décloisonnement géographique (manifestes extra-européens) ; temporel (manifestes après la grande époque du manifeste des avant-gardes historiques, de 1945 à nos jours) ; renouvellement des formes et des supports (manifestes hors du livre, du manifeste-action au manifeste-manifestation ; manifestes en ligne…).

Or, la scission entre les types de discours est telle qu’à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, « […] la définition de ce que les artistes revendiquent comme relevant du manifeste, […] ne correspond pas […] à la définition des historiens de la littérature et de l’art » (Jakobi, 2018).

Afin de mettre en exergue la dialectique complexe qui, depuis le début de l’histoire du manifeste littéraire et artistique, lie intentions des auteurs et intentions de la critique, et afin d’entendre les différentes voix qui font l’histoire du manifeste contemporain, nous sollicitons la participation à la fois de chercheurs et de créateurs.

Le colloque articulera trois approches :

- communications consacrées à un ou plusieurs manifestes, à un·e créateur·ice ayant produit des manifestes ou à la généalogie d’une forme spécifique de manifeste ;

- réflexions théoriques sur le manifeste contemporain, retours réflexifs sur des manifestes déjà lancés lors de l’une des nombreuses manifestations récentes organisées sur le thème du manifeste (Manifesto de Julian Rosefeldt, Serpentine Gallery Manifesto Marathon et Degré 48, par exemple…) ;

- intervention de recherche-création, à une ou plusieurs voix, entretiens, performances, interventions d’artistes et de créateur·ices ayant produit des manifestes ou souhaitant lancer un manifeste ;

Les interventions seront de 30 min.

Nous accueillerons volontiers des formes innovantes ou atypiques d’intervention.

Comité d’organisation :

Camille Bloomfield (Université Paris Cité, CERILAC / Université Sorbonne Paris Nord, PLEIADE)

Viviana Birolli (Université Paris 1, HICSA)

Mette Ruiz (Université de Dalécarlie, Suède)

Audrey Ziane (Ecole des Beaux-Arts de Marseille – IFAMM)

Appel à communication :

Les propositions de contribution (d’environ 500 mots) ainsi qu’une courte bio-bibliographie

sont à envoyer à l’adresse contact@basemanart.com avant le 4 juillet 2022.

Le colloque se tiendra les 24 et 25 novembre 2022 à l’Université Paris-Cité,

sur le site des Grands Moulins (75013).

Sites Web de référence :

https://basemanart.com/projet-manart-presentation/

https://u-paris.fr/cerilac/

Bibliographie indicative :

Anthologies de manifestes :

- Caws, M. A. (éd.), Manifesto. A Century of isms, University of Nebraska Press, Lincoln, Londres, 2001.

- Peyton-Jones, J., Obrist, H. U. (dir.), Serpentine Gallery Manifesto Marathon, catalogue de la manifestation, Serpentine Gallery Pavillion, 18-19 octobre 2008, Serpentine Gallery, Londres, Walther Koenig, Cologne, Londres, 2009.

- Danchev, A. (éd.), 100 Artist’s Manifestos. From the Futurist to the Stuckist, Penguin Classics, Londres, 2011.

- Kramer-Mallordy, A. (éd.), Les grands manifestes de l’art des XIXème et XXème siècle,

Beaux-Arts éditions, Paris, 2011. - Deepwell, K. (éd.), Feminist Art Manifestos. An Anthology,KT Press, 2014.

- Foucard, D. (dir.), « Degré 48 », Les Laboratoires d’Aubervilliers, Aubervilliers, 26 avril, 24 mai, 28 juin, 6 juillet, 13 septembre, 18 octobre, 15 novembre, 6 décembre 2013 ; 17 janvier et 14 février 2014. [http://www.leslaboratoires.org/projet/degre-48/degre-48].

- MacKenzie, S. (éd.), Film Manifestos and Global Cinema Cultures : A Critical Anthology,

University of California Press, Oakland, 2014. - Lack, J. (éd.), Why Are We ‘Artists’ ? : 100 World Art Manifestos, Penguin Books, Londres, 2017.

- Pichler, M. (éd.), Publishing Manifestos. An international anthology from artists and writers, MIT Press, Cambridge, 2019.

- Stiles, K., Selz, P. (éd.), Theories and Documents of Contemporary Art. A Sourcebook of Artists’ Writings, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, Londres, 1996.

Etudes récentes :

- Ariel, N., « Language games with ‘manifesto’ », communication, « Éthos manifestaire : modes d’énonciation et spécificités génériques du manifeste », journée d’étude organisée

par Sarah-Jeanne Beauchamp Houde, 4 juin 2021, KU Leuven et en ligne. - Bloomfield, C., Ziane, A. (dir.), « Le manifeste à travers les arts : devenirs d’un genre indiscipliné », Itinéraires, Littérature, textes, cultures, n. 1, 2018. [Disponible en ligne], [https://journals.openedition.org/itineraires/4097].

- Bloomfield, C., Birolli, V., Ziane, A., Tjell, M., « Manart : une base de données sur les manifestes artistiques et littéraires au XXème siècle », « Arpenter la vie littéraire/Surveying Literary Life », Biens symboliques. Revue de sciences sociales sur les arts, la culture et les idées. Symbolic Goods. A Social Science Journal on Arts, Culture and Ideas, », n. 2, Presses Universitaires de Vincennes, mai 2018.

- Glicenstein, J. (dir.), « Manifestes », Marges, n. 21, PUV, Université Paris 8, Paris, automne-hiver 2015.

- Gnocchi, M.C. (dir.), « Les manifestes littéraires au tournant du XXIè siècle », Francofonia, n. 59, automne 2010, Université de Bologne, Bologne, 2010.

- Hanna, J., « ‘Future Shock’ : Manifestos in the Digital Age », Hyperrhiz : New Media Cultures n. 20, 2019. [Disponible en ligne], [http://www.researchgate.net/publication/333359877].

- Jakobi, M., « Manifeste artistique, un genre anachronique aujourd’hui ? Le catalogue de la 12e biennale d’art contemporain de Lyon », Bloomfield, C., Ziane, A. (dir.), 2018.

- Larue, A. (dir.), L’art qui manifeste, Université Paris 13, Centre d’études des Nouveaux Espaces littéraires, L’Harmattan, Paris, 2008, p. 105-112.

- « Manifestes », Inter. Art actuel, n. 133, 2019.

- Margel, S., Yampolsky, E. (éd.), « Le manifeste entre littérature, art et politique », Lignes, n. 40, février 2013.

- Regard, F., Tomiche, A. (dir.), Genre et manifeste, actes du colloque, Sorbonne Université, 8 novembre 2019, Sorbonne Université Presses (SUP), Paris, 2022 (à paraître).

- Yanoshevsky, G., « Three Decades of Writing on Manifesto: The Making of a Genre », Poetics Today. International journal for theory and analysis of literature and communication, v. 30, n. 2, été 2009, p. 257-286.

[1] « L’époque des manifestes est close » et « la posture manifestaire est devenue anachronique », glose Jean-Marie Gleize en 1980 ; Gleize, J.-M., « Manifestes préfaces. Sur quelques aspects du prescriptif », « Les manifestes », Littérature, n. 39, octobre 1980, p. 13. Vingt ans plus tard, pour François Noudelmann « [r]evendiquer une avant-garde, en l’an 2000, relèverait assurément d’un combat d’arrière-garde […]. Les avant-gardes sont mortes » et, avec elles, les manifestes » ; Noudelmann, F., Avant-gardes et modernité, Hachette, Paris, 2000, p. 5. De nos jours, l’idée d’une mort du manifeste, voire d’un manifeste « après » et « nonobstant » le manifeste, revient souvent chez la critique : « La postmodernité, âge majeur des sociétés liquides, incarne la mort du manifeste, son déclassement historique, son caractère douteux, le reléguant au rang de propagande grossière. […] Prétendre incarner la vérité à l’ère de la dissémination culturelle ? Intenable. Quelles forces intimes dirigent dorénavant mes choix ? Le MOE. Manifestus obsoleto [sic] est, et le MOI, Mon organon intime » ; Ardenne, P., « Manifester pour le manifeste à l’ère des sociétés ‘liquides’ », « Manifestes », Inter. Art actuel, n. 133, 2019, p. 2-3.

[2] « […] la mort des manifestes, imminente et définitive aux yeux de plus d’un, n’a pas eu lieu », tranche Maria Chiara Gnocchi en 2010 : Gnocchi, M. C., « Lire les manifestes littéraires à l’orée du XXIème siècle », Gnocchi, M.C. (dir.), « Les manifestes littéraires au tournant du XXIe siècle », Francofonia, n. 59, automne 2010, Université de Bologne, Bologne, 2010, p. 6.

[3] À titre d’exemple, citons la définition donnée dans la 9e édition du Dictionnaire de l’Académie française : « Texte écrit par lequel un mouvement littéraire ou artistique expose ses intentions, ses aspirations ».

[4] Tjell, M., « Sans collectif, que reste-t-il du manifeste ? Sur les manifestes publiés à titre individuel dans le champ littéraire contemporain », Bloomfield, C., Ziane, A. (dir.), « Le manifeste à travers les arts : devenirs d’un genre indiscipliné », Itinéraires, Littérature, textes, cultures, n. 1, 2018. [Disponible en ligne], [https://journals.openedition.org/itineraires/4097].