Éducation, formation, enseignement dans les territoires de la monarchie ibérique (Xve-XVIIe siècle), e-Spania, n°44

Éducation, formation, enseignement dans les territoires de la monarchie ibérique (Xve-XVIIe siècle), e-Spania, n°44

Sous la direction de Sarah Pech-Pelletier (PLEIADE) et Fabien Lacouture (INHA)

Résumé :

Issus de deux événements soutenus par PLEIADE (une JE en 2018 et un colloque en mai 2021), les articles de ce dossier sont présentés en deux grandes parties. La première est consacrée à l’éducation dans la sphère politique. Elle se centre ainsi sur les fondements théoriques développés dans les traités d’éducation,avant d’aborder, à l’aide d’exemples concrets, les modalités pratiques de ces projets éducatifs et leurs impacts dans la culture visuelle de l’époque. La seconde partie s’intéresse à l’enseignement moral et religieux, s’attachant à dégager ses enjeux et implications, notamment dans le verrouillage de la société espagnole moderne, avant de mettre au centre de la réflexion les enfants mal élevés ou éduqués/formés selon d’autres préceptes que ceux des modèles humanistes.

Dernières publications

Écritures de l’urgence à l’aube de la modernité

Écritures de l’urgence à l’aube de la modernitéÉquipe Lire Commenter RéécrireCoordinateur·ices : Mathilde Bernard, Mathieu de la Gorce, Flavie Kerautret,…

Permacrisis and the Policy Continuum in the UK: Deepening Inequalities before, during and after COVID-19

Permacrisis and the Policy Continuum in the UK: Deepening Inequalities before, during and after COVID-19dirigé par Anémone Kober-Smith et Anne…

Revue Tracés. Revue de sciences humaines. T47 « Epreuves d’autorité »

Revue Tracés. Revue de sciences humaines. T47 « Epreuves d’autorité » RESUME De quoi sont faites les relations entre employés et patrons,…

Idéologie et imaginaire linguistiques en Espagne (1492-1625)

Idéologie et imaginaire linguistiques en Espagne (1492-1625)Marie-Eglantine Lescasse De 1595 à 1625 paraissent coup sur coup en Espagne un ensemble…

Charles Stuart, Prince de Galles, et le duc de Buckingham en Espagne, 1623. Histoire d’un désastre diplomatique.

Charles Stuart, Prince de Galles, et le duc de Buckingham en Espagne, 1623. Histoire d’un désastre diplomatique.Sabrina Juillet GarzonPublication à…

2024-1 | 2025 Représentations de la catastrophe au XXIe siècle dans les arts plastiques et la littérature : quelles réponses collectives et intimes ?

2024-1 | 2025Représentations de la catastrophe au XXIe siècle dans les arts plastiques et la littérature : quelles réponses collectives et intimes…

Direction la demi-finale nationale de MT180 pour Déborah BIRRE, doctorante en Géographie !

Prix du Public lors de la finale régionale de l’Alliance Sorbonne Paris Cité lors du concours “Ma thèse en 180 secondes”

Jeudi 16 mars 2023 Déborah BIRRE, doctorante au sein du laboratoire Pléiade (ED Erasme) a obtenu le Prix du Public suite à sa prestation réalisée dans le cadre de la finale régionale du concours “Ma thèse en 180 secondes” de l’Alliance Sorbonne Paris Cité.

A cette occasion, elle a eu le plaisir de présenter en 180 secondes (… et pas une de plus !) le sujet de sa recherche doctorale intitulé “Dynamique spatio-temporelle de la limite supérieure de la forêt dans les Pyrénées françaises : le rôle de l’anthropisation et des changements climatiques” qu’elle mène sous la direction de F. Alexandre et T. Feuillet.

Le défi qu’elle a relevé était de présenter son sujet de recherche de manière rigoureuse mais vulgarisée et ce en 180 secondes maximum ! En étant récompensée par le Prix du Public, Déborah se qualifie pour la demi-finale nationale qui aura lieu du 29 au 31 mars 2023 à Paris. Le jury désignera les 16 finalistes qui présenteront lors de la finale nationale !

Figures du sang dans l’Europe moderne : symboles, sciences, sociétés

Figures du sang dans l’Europe moderne : symboles, sciences, sociétés

Présentation

Editions Orbis Tertius

Résumé :

Croisant perspectives historiques, figurations littéraires et expressions iconographiques, le présent ouvrage analyse les regards portés sur le sang, de la première modernité à aujourd’hui, au sein d’un espace comprenant l’Espagne, la France et l’Italie. À partir d’exemples exploités du point de vue de l’histoire, des langues et des cultures, quatre thèmes sont abordés : la question de la pureté du sang, les conceptions et les pratiques relevant des sciences médicales, la diversité des représentations par les arts et les lettres et, enfin, l’approche sacrée, religieuse du sang comme siège de l’âme.

Dernières publications

Écritures de l’urgence à l’aube de la modernité

Écritures de l’urgence à l’aube de la modernitéÉquipe Lire Commenter RéécrireCoordinateur·ices : Mathilde Bernard, Mathieu de la Gorce, Flavie Kerautret,…

Permacrisis and the Policy Continuum in the UK: Deepening Inequalities before, during and after COVID-19

Permacrisis and the Policy Continuum in the UK: Deepening Inequalities before, during and after COVID-19dirigé par Anémone Kober-Smith et Anne…

Revue Tracés. Revue de sciences humaines. T47 « Epreuves d’autorité »

Revue Tracés. Revue de sciences humaines. T47 « Epreuves d’autorité » RESUME De quoi sont faites les relations entre employés et patrons,…

Idéologie et imaginaire linguistiques en Espagne (1492-1625)

Idéologie et imaginaire linguistiques en Espagne (1492-1625)Marie-Eglantine Lescasse De 1595 à 1625 paraissent coup sur coup en Espagne un ensemble…

Charles Stuart, Prince de Galles, et le duc de Buckingham en Espagne, 1623. Histoire d’un désastre diplomatique.

Charles Stuart, Prince de Galles, et le duc de Buckingham en Espagne, 1623. Histoire d’un désastre diplomatique.Sabrina Juillet GarzonPublication à…

2024-1 | 2025 Représentations de la catastrophe au XXIe siècle dans les arts plastiques et la littérature : quelles réponses collectives et intimes ?

2024-1 | 2025Représentations de la catastrophe au XXIe siècle dans les arts plastiques et la littérature : quelles réponses collectives et intimes…

Figures du sang dans l’Europe moderne : symboles, sciences, sociétés Lire la suite »

Publication de deux dossiers monographiques sur le tourisme en Espagne (XIX-XXIe siècles)

Publication de deux dossiers monographiques sur le tourisme en Espagne (XIX-XXIe siècles)

Résumé :

Deux dossiers sur le tourisme en Espagne viennent de paraître dans Iberic@l et Cahiers de Civilisation espagnole contemporaine. Ils ont été tous deux coordonnés par Ivanne Galant (Pléiade, USPN) et Jorge Villaverde (Crimic, Sorbonne Université). Le premier s’intitule Dialogues intermédiaux : (se) définir à travers le tourisme et porte sur des aspects culturels du phénomène touristique tandis que le deuxième, Dialogues asymétriques : tourisme et politique dans les relations franco-espagnoles, s’intéresse davantage aux aspects politiques.

Dernières publications

Écritures de l’urgence à l’aube de la modernité

Écritures de l’urgence à l’aube de la modernitéÉquipe Lire Commenter RéécrireCoordinateur·ices : Mathilde Bernard, Mathieu de la Gorce, Flavie Kerautret,…

Permacrisis and the Policy Continuum in the UK: Deepening Inequalities before, during and after COVID-19

Permacrisis and the Policy Continuum in the UK: Deepening Inequalities before, during and after COVID-19dirigé par Anémone Kober-Smith et Anne…

Revue Tracés. Revue de sciences humaines. T47 « Epreuves d’autorité »

Revue Tracés. Revue de sciences humaines. T47 « Epreuves d’autorité » RESUME De quoi sont faites les relations entre employés et patrons,…

Idéologie et imaginaire linguistiques en Espagne (1492-1625)

Idéologie et imaginaire linguistiques en Espagne (1492-1625)Marie-Eglantine Lescasse De 1595 à 1625 paraissent coup sur coup en Espagne un ensemble…

Charles Stuart, Prince de Galles, et le duc de Buckingham en Espagne, 1623. Histoire d’un désastre diplomatique.

Charles Stuart, Prince de Galles, et le duc de Buckingham en Espagne, 1623. Histoire d’un désastre diplomatique.Sabrina Juillet GarzonPublication à…

2024-1 | 2025 Représentations de la catastrophe au XXIe siècle dans les arts plastiques et la littérature : quelles réponses collectives et intimes ?

2024-1 | 2025Représentations de la catastrophe au XXIe siècle dans les arts plastiques et la littérature : quelles réponses collectives et intimes…

Appel à contribution « La poésie en Indochine. De l’Indochine française au Vietnam en guerre (1862-1975) »

Appel à contribution « La poésie en Indochine. De l’Indochine française au Vietnam en guerre (1862-1975) »

Sous la direction de Marc Kober et Thomas Vuong

L’Indochine se situe dans un entre-deux peu propice à une définition en termes d’identité nationale ou littéraire : elle apparaît d’emblée comme hybride, ou « mineure », un branchement plus qu’un « territoire » (colonie, ailleurs, lieu exotique), une relation déterritorialisée pour une ancienne charnière géopolitique. Coincée entre trois géants culturels, elle est peu présente en termes de publications, d’analyses critiques ou de traductions en France concernant le champ poétique. De nouvelles études et de nouveaux prismes nous semblent nécessaires pour analyser l’« impensé colonial » que nous faisons commencer en 1862 avec la création de la Cochinchine française jusqu’à la défaite du régime sud-vietnamien en 1975. Cette période a-t-elle vu l’émergence de « moments indochinois », comme Guillaume Bridet propose qu’il a pu exister un « moment indien » ?

Les derniers numéros

2024-1 | 2025 Représentations de la catastrophe au XXIe siècle dans les arts plastiques et la littérature : quelles réponses collectives et intimes ?

2024-1 | 2025Représentations de la catastrophe au XXIe siècle dans les arts plastiques et la littérature :…

2023-2 | 2025 « Pratiques situées »

2023-2 | 2025Pratiques SituéesCritique en action des modes de production du savoir universitaire Coordinateur·trices : Kamila Bouchemal, Akila…

2023-1 |2024, « Hybridités cinématographiques : picturalité et musicalité du septième art »

Sous la direction de Cécile Fourrel de Frettes et Inès Taillandier-Guittard Contributeur·trice·s : Mario Adobati, Violaine…

Itinéraires. LTC « Fables du trauma » n°2022-3 | 2023

Sous la direction de Rym Khene et Alice Laumier Les derniers numéros Voir tous les…

« Publier la littérature : le texte et ses médias (édition, exposition, performance) » Itinéraires. LTC n°2022-2 |2023

« Publier la littérature : le texte et ses médias (édition, exposition, performance) » Itinéraires. LTC n°2022-2…

Les émotions littéraires à l’œuvre : lieux, formes et expériences partagées d’aujourd’hui. Itinéraires. LTC n°2022-1

« Les émotions littéraires à l’œuvre : lieux, formes et expériences partagées d’aujourd’hui » Itinéraires. LTC n°2022-1…

Appel à communication : 2e édition des journées doctorales « Regards critiques sur le développement » Sur le thème de la “résilience”

18-20 octobre 2023, Campus Condorcet

Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement de l’appel à communications pour la 2e édition des journées doctorales « Regards critiques sur le développement », qui se tiendront du 18 au 20 octobre 2023 sur le Campus Condorcet.

Date limite pour le dépôt des propositions : 1 avril 2023

Appel à communications – Représentations de l’intime dans l’Europe de la première modernité : les formes, les stratégies, les enjeux et leurs transmissions

Université du Littoral Côte d’Opale 9-10 novembre 2023

Après deux colloques qui ont mis en lumière les représentations émotionnelles et spatiales de l’intime au siècle d’or (Université Sorbonne Paris Nord, 2019) puis l’intimité corporelle aux XVIe et XVIIe siècles (Université de Bourgogne Franche-Comté, octobre 2021), s’ouvre le troisième volet de la réflexion sur l’intime.

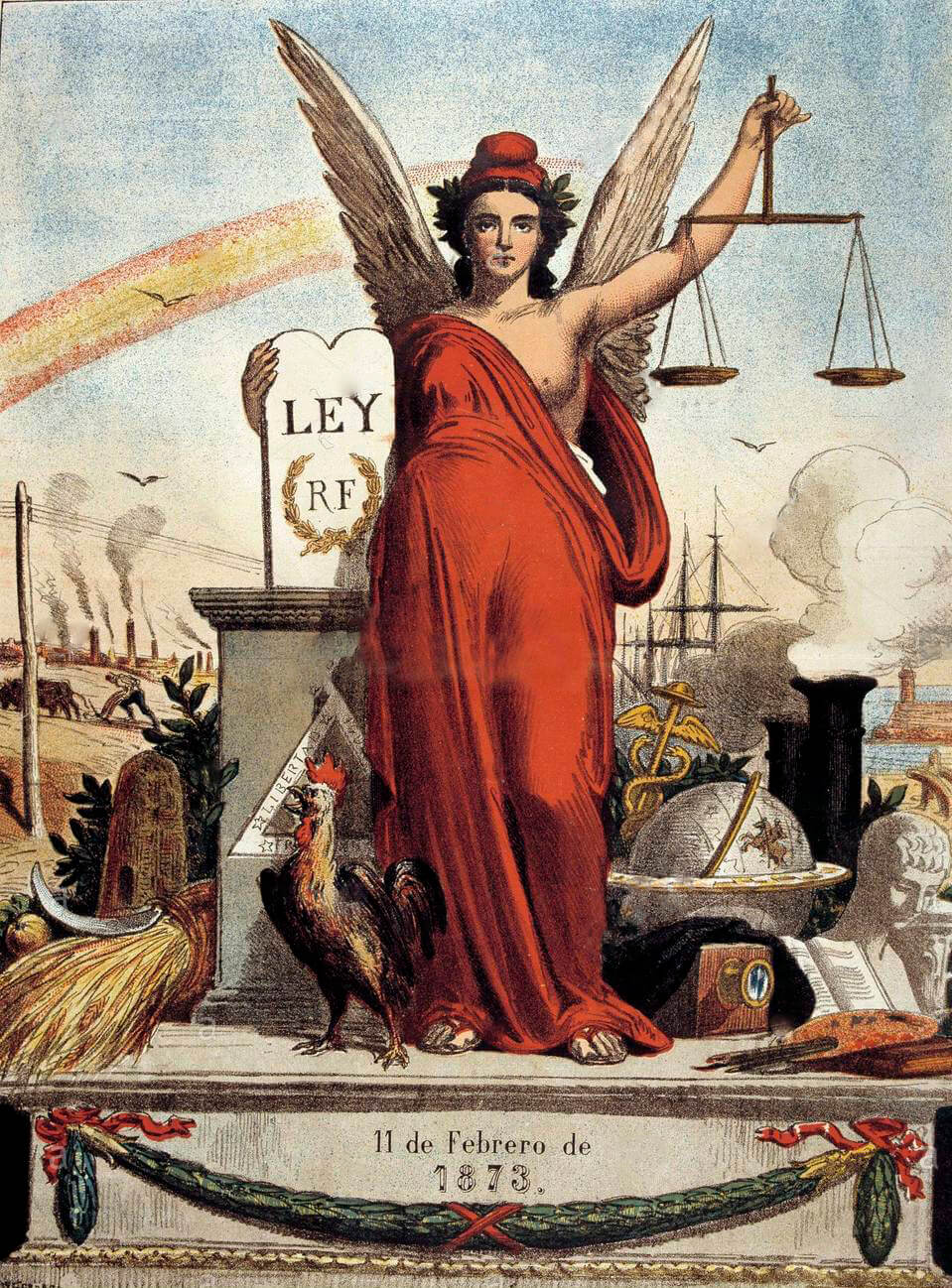

CONGRESO INTERNACIONAL / COLLOQUE INTERNATIONAL “LA PRIMERA REPÚBLICA EN IMÁGENES, GÉNESIS, CIRCULACIÓN Y POSTERIDAD DE UNA IMAGINERÍA POLÍTICA / LA PREMIÈRE RÉPUBLIQUE EN IMAGES : GENÈSE, CIRCULATION ET POSTÉRITÉ D’UNE IMAGERIE POLITIQUE

Télécharger l’appel complet en Français et en Espagnol

Argumentaire en français (résumé)

À l’occasion des 150 ans de sa proclamation, le colloque « La première République en images » entend examiner l’épisode historique qu’est la Première République espagnole à l’aune de l’iconographie politique à laquelle il a donné lieu, afin de récupérer et d’historiciser les images de/sur cette période tout en leur rendant leur identité et leur(s) significations(s). Des études monographiques ou comparées sur tous les types de pratiques plastiques mobilisées par cette iconographie (caricatures, gravures, peintures, photographies, sculptures, scénographies, etc.) pourront donc alimenter la réflexion de ce colloque, que ces pratiques aient été élaborées en Espagne ou à l’étranger, ou qu’elles aient pour support des objets de la vie quotidienne (éventails, vaisselle, boîtes d’allumettes, tabac, etc.).

Axes

- Inventaire de l’imagerie de la Première République : personnel politique, événements et lieux représentés ; motifs, emblèmes, symboles, allégories ou scénographies mobilisées.

- Les acteurs de cette production : artistes, entités et institutions ; canaux de diffusion.

- Imagerie et Politique durant la Première République : imageries républicaines (unitaire, fédéraliste, etc.) ; imageries d’une autre tendance politique.

- Diversité espagnole de l’iconographie de la Première République : à l’échelle péninsulaire ; spécificités de l’imagerie d’Outre-mer.

- Rapports entre textes et images de la Première République : échos et interrelations ; convergences et divergences.

- Circulation transnationale de l’imagerie de la Première République : en Europe et en Amérique.

- Construction diachronique : ruptures et continuités avec l’imagerie du règne d’Isabelle II et du Sexenio démocratique ; postérité de cette iconographie à partir de la Restauration.

Communications

Le Colloque est co-organisé par les différentes universités des membres de l’ASCIGE : Université Sorbonne Nouvelle, École polytechnique, Université de Nantes, Université Sorbonne Paris Nord et Université Gustave Eiffel. Il aura lieu à la Sorbonne Nouvelle (Paris) du 26 au 28 octobre 2023.

Les propositions de communication (titre, résumé de 400 mots et brève biobibliographie) devront être envoyées à l’adresse électronique suivante : congresorepublicaASCIGE@polytechnique.fr. La date limite d’envoi des propositions est fixée au 15 mars 2023. Celles-ci seront examinées par le comité d’organisation et le comité scientifique ; les participants seront informés avant le 15 mai 2023 de l’acceptation de leur proposition.

Langue des communications : en espagnol de préférence, mais les communications en français et en anglais pourront également être admises.

Les communications qui rempliront les critères attendus par le comité d’organisation et le comité scientifique en termes de rigueur scientifique seront réunies dans un volume collectif.

Organisation : ASCIGE (Atelier du CREC sur le satirique, la caricature et l’illustration graphique en Espagne)

Comité d’organisation : Cécile Fourrel de Frettes, Frédéric Gracia, Eva Lafuente, Isabelle Mornat, Marie-Linda Ortega, Marie Salgues.