Séance en mode hybride (voir le lien TEAMS ci-dessous) :

Campus Condorcet, Salle 3.023, Bâtiment de Recherche Sud, 3e étage / ou à distance

PRÉSENTATION

Le séminaire “Itinéraires de la traduction” reprend pour la quatrième année avec une première séance prévue le vendredi 22 novembre. Il s’inscrit dans les activités de l’axe 4 “Représentations, hybridité, formes” de l’Unité de Recherche Pléiade (USPN).

PROGRAMME

9h30. Accueil et présentation par Aurélie Journo et Cécile Fourrel de Frettes.

9h45. Julie Oliveira da Silva (Université Sorbonne Nouvelle), “Résonances de Renée Vivien dans la poésie luso-brésilienne : sillages et enjeux de traduction”

Renée Vivien, poétesse et traductrice, est considérée comme la première traductrice de Sappho ouvertement lesbienne, et la première poétesse à reprendre les représentations de l’homoérotisme féminin par un female gaze – le discours lesbiens en littérature étant souvent soumis, au XIXe siècle, à l’optique masculine. Mais avant son recueil de traductions Sapho (1903), elle met en place une poésie complètement sapphique – aux deux sens du terme – depuis ses premiers recueils Études et Préludes (1901) et Cendres et Poussières (1902).

Le projet de thèse actuel vise à recontextualiser la poésie de Renée Vivien, entre autres poétesses sapphiques, dans un panorama plus large de la littérature “féminine” et de la littérature mondiale. Il vise à analyser non seulement des questions de transmission et d’intertextualité, mais aussi de la réception des autrices en contexte transnational. Il s’intéresse également aux réseaux de sociabilité féminine établis entre les pays en question (France, Portugal, Brésil), dans une perspective transatlantique.

En incluant plusieurs poétesses lusophones au corpus d’analyse, Judith Teixeira, Eunice Caldas, Virginia Victorino et Gilka Machado, nous analyserons ce continuum sapphique hypothétiquement (re)commencé par Renée Vivien. Nous réfléchirons à comment ce processus de récupération de la parole lesbienne (ou dissidente de la “norme” hétérosexuelle), dans d’autres aires linguistiques telle que le portugais, permet à que de nouveaux mécanismes poétiques et métaphoriques voient le jour.

Dans cette proposition de communication, nous tâcherons de répondre à quelques questions de notre problématique, à partir de plusieurs angles : comment peut-on comparer les représentations de l’homoérotisme féminin dans les littératures européennes et extra-européennes à partir du prisme des continuités et changements dans la langue ? Quelles stratégies d’expression ou de dissimulation se mettent en place ? Enfin, prenant en compte ces questions, ainsi que la charge symbolique de cette nouvelle poésie sapphique lusophone, publiée il y a exactement 100 ans, nous essaierons de répondre à la question suivante : comment la traduire au public francophone de 2024 ?

10h45. Nathalie Carré (INALCO) “Entre les mondes : lectures plurielles d’un parcours féminin entre cultures shona et anglaise “

Tsitsi Dangaremgba, romancière et écrivaine féministe du Zimbabwe, dresse dans son œuvre de multiples portraits de femmes qui traversent les frontières des classes, du genre et des langues. Mais ces transfuges entre les mondes sont souvent déchirées par des appartenances antagonistes, contradictoires.

Je m’attacherai particulièrement, dans cette intervention, à la figure de Tambudzai Sigauke, protagoniste principale d’une trilogie – commencée avec Nervous Breakdown et poursuivie par The Book of Not – en me focalisant sur le dernier volet : This Mournable Body. Dans celui-ci, la jeune fille volontaire et pleine d’allant qui quittait son village pour conquérir, par les études, une « anglicité » vue comme un arrachement à la pauvreté, une promesse de vie meilleure se retrouve rattrapée par la précarité, déchirée entre deux cultures.

C’est justement à ce qui se joue – dans le texte – entre les langues et les imaginaires shona et anglais que je m’intéresserai, montrant combien des imaginaires différents dessinent des lectures plurielles du parcours de Tambudzai. Nous réfléchirons à la manière dont la traduction réussit – ou non – à rendre compte de cette multiplicité de strates de lectures présente pour le lecteur shona anglophone.

11h45. Présentation et table ronde autour de l’ouvrage collectifTraductions, traductrices et femmes (re)traduites : la place des sources, édité par Marian Panchón Hidalgo (Université de Grenade, Espagne), en sa présence

Cet ouvrage, au croisement de différentes aires géographiques (Argentine, Canada, Espagne, États-Unis, France, Italie, Mexique, Ukraine), a pour but de poursuivre la réflexion sur les études de genre et les sources, mais en intégrant la question de la traduction à travers l’histoire. Les dix contributions de ce volume, classées par ordre chronologique ― du XVIIIe au XXIe siècle ―, visent non seulement à mettre en lumière le travail effectué par des traductrices mises souvent à l’écart, mais aussi à rendre visible des écrivaines parfois oubliées qui commencent cependant à être récupérées et donc traduites aujourd’hui.

13h00. Clôture du séminaire

LIEN DE CONNEXION POUR SUIVRE LE SÉMINAIRE À DISTANCE

Microsoft Teams Besoin d’aide ?

Rejoignez la réunion maintenant

ID de réunion : 351 784 486 83

Code secret : hmFH3B

_______________________________________________________

Séances précédentes

PROGRAMME 2023-2024

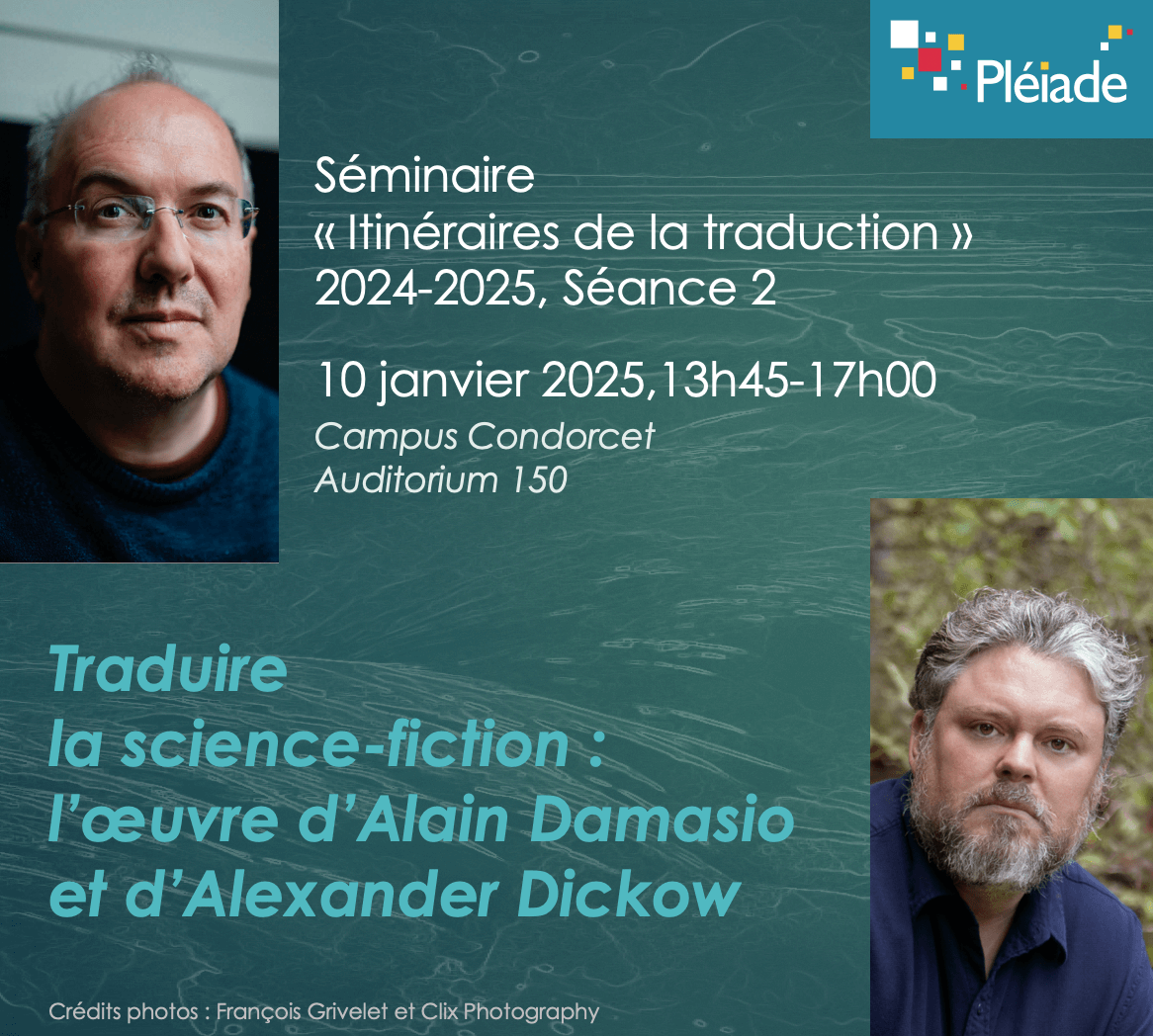

Séance 1 : « Traduction et poésie ». Accueil et présentation par Aurélie Journo et Cécile Fourrel de Frettes. Discutant : Marcin Sarna, Université Pédagogique de Cracovie, Enseignant-chercheur invité de l’UR Pléiade et traducteur. Invité.es : Marie Karas-Delcourt (traductrice littéraire, interprète-médiatrice en services publics et chanteuse polyglotte), « L’utilisation de la variante lunfardo (cocoliche) dans le castillan standard rioplatense : dialectes et sociolectes dans la poésie argentine de Florencia Piedrabuena (exemples de traductions avec des extraits de poèmes du recueil ‘Lenguas de Mendigua’) » ; Andrés Urdaneta (doctorant, Universidad Autónoma de Madrid) : “Réception et traduction du sonnet “Voyelles” de Rimbaud dans l’Espagne du début du XXe siècle”.

Séance 2 : Accueil et présentation par Cécile Fourrel de Frettes et Aurélie Journo. « Traduire la langue maternelle, traduire la langue plurielle ». Invité.s : Ana María Gentile (Université de la Plata, Argentine), « Traduire la prose poétique vers la langue étrangère : défis et réflexions » ; Françoise Palleau-Papin (Université Sorbonne Paris Nord, Pléiade), « Bergers, de W.S. Merwin: un texte hanté » ; et César Ruiz Pisano (Université Sorbonne Paris Nord, Pléiade), « L’écriture à l’épreuve de la polyglossie en Guinée Équatoriale : l’exemple de Barlock (2013) d’Estanislao Medina Huesca ». VOIR LE PROGRAMME ICI.

Séance 3 : « Publier la traduction ». Accueil et présentation par Aurélie Journo et Cécile Fourrel de Frettes. Invité.es : Thibault Boube, illustrateur et co-fondateur de l’Association Les Trois Têtes et Nicola Pozza, traducteur du hindi, « Traduction et dialogue texte-image. Table-ronde autour de la collection Illustrangères»; Carole Fillière (Université Toulouse-Jean Jaurès, LLA Creatis): « Traduire et créer : quelques réflexions sur la créativité traductive à partir de la traduction du roman graphique Federico de Ilu Ros (2023) » ; Mathilde Lévêque (USPN, Pléiade). Présentation de l’ouvrage Les Voix de la traduction (Classiques Garnier, 2023). VOIR LE PROGRAMME ICI.

_______________________________________________________

SÉANCES 2022-2023

Séance 1 consacrée aux doctorant.e.s : voir le programme ici.

Séance 2 : « La traduction à l’épreuve de la langue classique ». Cécile Fourrel de Frettes et Aurélie Journo.Invitées : Marie-Églantine Lescasse (Université de Caen Normandie), « L’apport des humanités numériques à l’étude de la traduction : Juan Martín Cordero, traducteur d’Érasme et de Vivès » ; Cécile Dudouyt (Université Sorbonne Paris Nord, UR Pléiade), « Imiter en traduisant : fragments traduits du théâtre grec dans le répertoire théâtral de la première modernité » ; Louis Watier (Université Toulouse II – Jean Jaurès), « Matière orale, forme écrite ? Traduire le nahuatl classique ».

Séance 3 :« Itinéraires de traducteur.rices : expériences individuelles et collectives de la traduction ». Accueil et présentation par Aurélie Journo et Cécile Fourrel de Frettes. Invitées : Sara Manuel Cacioppo (Università degli Studi di Palermo) “La mise en scène du corps féminin dans l’œuvre d’Amélie Nothomb et sa traduction en Italie” ; Hélène Frison (USPN, Pléiade/CREC-UR 2292) et Marie Salgues (Sorbonne Nouvelle, CREC-UR 2292/CRAL-UMR 8566 CNRS-EHESS), “Traduire pour la scène / Traduire pour l’oreille”.

_______________________________________________________

SÉANCES 2021-2022

Séance 1 : une séance inaugurale, consacrée à la notion d’”itinéraires” dans la circulation des textes traduits, avec les interventions de Camille Bloomfield, Marian Panchón Hidalgo, Aurélie Journo et Cécile Fourrel ; retrouvez le programme ici

Séance 2 : une rencontre autour des liens entre traduction et culture de masse, avec Pedro Mogorrón Huerta, Natalia Soler Cifuentes et Céline Planchou ; retrouvez le programme ici.

Séance 3 : une séance consacrée à la “Traduction collaborative”, au cours de laquelle trois expériences de traduction collaborative furent présentées par Cécile Dudouyt, Agathe Torti et les membres de la revue Café, Aurélie Journo, Agathe Bonin et Marie Karas Delcourt