Séance en mode hybride (voir le lien ZOOM ci-dessous)

PRÉSENTATION

Le séminaire “Itinéraires de la traduction” débuté en 2021-2022 se poursuit cette année, dans le cadre des activités de l’axe 4 de Pléiade.

Nous avons le plaisir de vous convier à la deuxième séance de l’année 2022-2023 qui sera consacrée à « la traduction à l’épreuve de la langue classique ».

PROGRAMME

14h. Accueil et présentation par Aurélie Journo et Cécile Fourrel de Frettes

14h15. Marie-Églantine Lescasse (Université de Caen Normandie) : « L’apport des humanités numériques à l’étude de la traduction : Juan Martín Cordero, traducteur d’Érasme et de Vivès »

Discussion

15h. Cécile Dudouyt (Université Sorbonne Paris Nord, UR Pléiade) : « Imiter en traduisant : fragments traduits du théâtre grec dans le répertoire théâtral de la première modernité ».

Discussion

15h45. Louis Watier (Université Toulouse II – Jean Jaurès) : « Matière orale, forme écrite ? Traduire le nahuatl classique ».

Discussion

17h. Clôture de la séance.

Séance ouverte à tous et toutes

- sur place, au Campus Condorcet

- ou via le lien ZOOM suivant :

Cécile Fourrel de Frettes vous invite à une réunion Zoom planifiée.

https://zoom.us/j/3299355930?pwd=MGhiZy9Fa2RLbVBEU3lyK0k4cTBqdz09

ID de réunion : 329 935 5930

Code secret : xycw7D

Résumés des communications

1. Marie-Églantine Lescasse (Université de Caen Normandie) : « L’apport des humanités numériques à l’étude de la traduction : Juan Martín Cordero, traducteur d’Érasme et de Vivès »

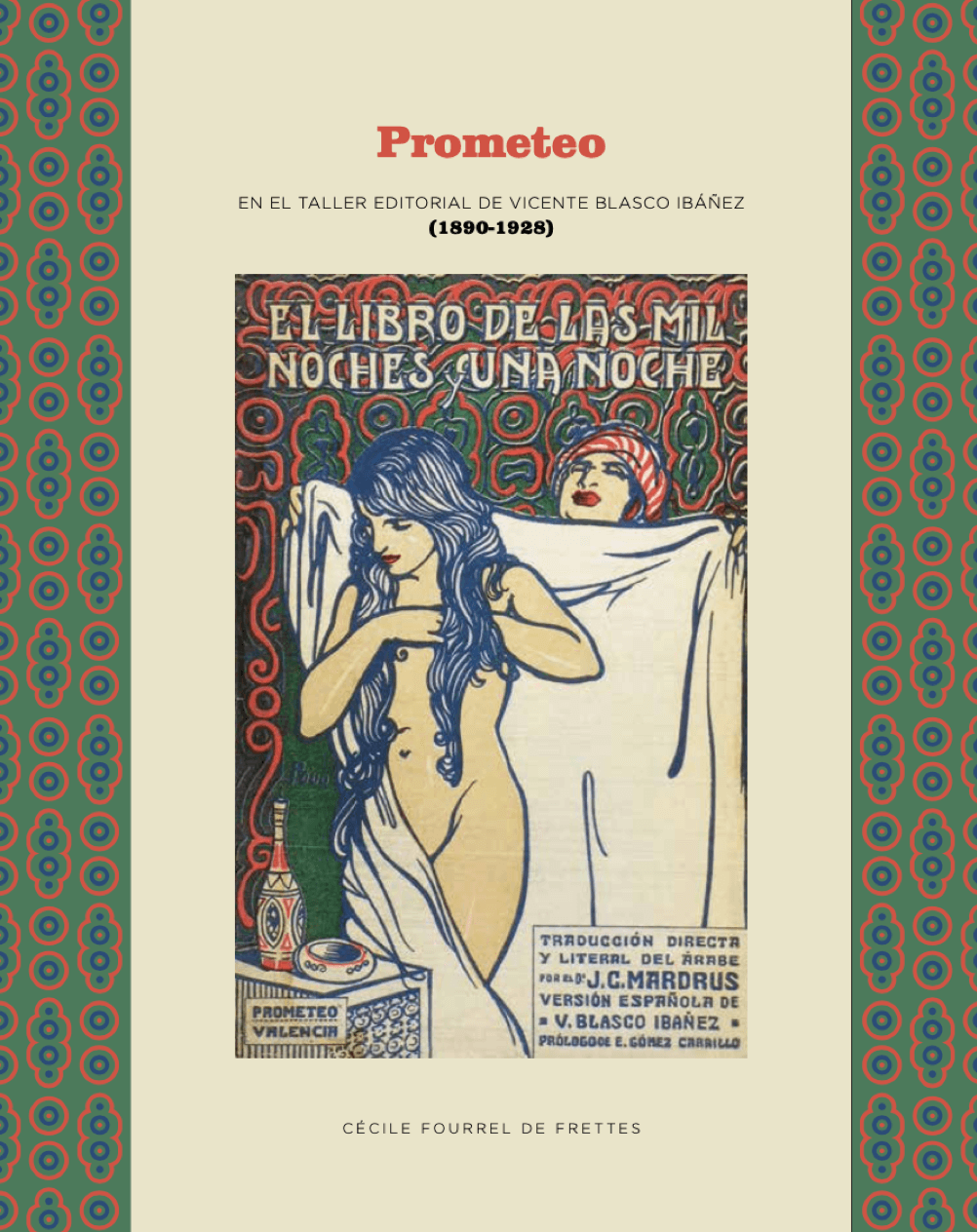

Humaniste, auteur d’un opuscule sur le castillan bien connu des historiens de la langue, Juan Martín Cordero (1531-1584), Valencien installé à Louvain, fut aussi dans les années 1550 le traducteur prolifique d’auteurs classiques, d’humanistes et de contemporains, italiens et français.

Après une étude consacrée aux procédés de traduction de Cordero dans les Quexas y llanto de Pompeyo (1556), qui prennent pour hypotexte le Pompeius fugiens (1519) de Juan Luis Vivès, cette communication vise à élargir cette première approche (2023, à paraître), en incorporant un autre texte au corpus d’étude, et en testant la validité de certaines méthodes issues des humanités numériques à cet effet. Le nouveau texte pris en compte est la Declamación de la muerte por consolación de un amigo, traduction de la Declamatio de morte (1517) d’Érasme.

À partir de la comparaison entre les deux traductions, nous nous poserons les questions suivantes :

Quel est le degré de proximité de Cordero avec les textes qu’il traduit, et quelles transformations opère-t-il le plus couramment ? Son style s’adapte-t-il à l’œuvre traduite, ou au contraire, Cordero possède-t-il des habitus de traduction ancrés, qui se surimposent d’une traduction à l’autre, malgré la diversité des hypotextes ? Peut-on ainsi déceler une « patte stylistique » des traductions de Cordero, et comment la caractériser ? Enfin, du point de vue méthodologique, quel est l’apport des humanités numériques à l’étude de la traduction ?

Cette étude se fera en trois temps : d’abord, nous utiliserons les méthodes de la lexicométrie (mesures statistiques du vocabulaire, spécificités), afin de mesurer la distance intertextuelle entre Cordero et ses hypotextes (Érasme et Vivès). Dans un second temps, nous utiliserons une méthode déjà testée sur Góngora (Lescasse 2019) pour quantifier les écarts stylistiques de Cordero : l’extraction et l’analyse des suites d’étiquettes morpho-syntaxiques. Enfin, une lecture en close reading nous permettra de mettre au jour les techniques favorites de traduction de Cordero, entre subtil réaménagement de l’équilibre phrastique et réélaboration rhétorique du texte d’origine.

2. Cécile Dudouyt (Université Sorbonne Paris Nord, UR Pléiade) : « Imiter en traduisant : fragments traduits du théâtre grec dans le répertoire théâtral de la première modernité ».

Pratiquement toutes les premières traductions françaises de tragédies grecques furent produites avant 1549. Par comparaison, seulement deux tragédies romaines sont traduites à cette période. À partir de 1550, la tendance s’inverse : une seule traduction de tragédie grecque contre une vingtaine de traductions de pièces romaines. Il serait cependant faux de conclure que le théâtre grec n’a pas eu d’influence sur la constitution d’un théâtre français. Même si la production de traductions complètes de pièces s’arrête pratiquement dans la deuxième partie du XVIème siècle, traduire fait partie intégrante des pratiques créatrices du théâtre de la première modernité. Au-delà de l’opposition entre “traduction” et “imitation”, des fragments traduits de Sophocle et d’Aristophane s’invitent en effet sur la scène française.

Pour analyser les différentes facettes de la réception du théâtre grec par le biais de la traduction, je propose, après une brève présentation du corpus et des traducteurs, de les replacer dans le contexte des discours sur la traduction et sa place dans les poétiques de la première modernité. Cela passe notamment par une prise en compte de l’érosion du prestige attaché au concept de traduction (terme qui remplace progressivement celui, plus ancien, de “translation”), dont l’une des étapes principales est l’opposition faite par Joachim du Bellay entre “imitation” et “traduction” dans La Deffence et illustration de la langue françoyse (1549) . En dépit de ce déni de la dimension créatrice de la traduction, certains dramaturges recomposent des fragments traduits pour former un théâtre nouveau, une pratique artistique que j’illustrerai pour la comédie par La Néphélococugie de Pierre Le Loyer (1578) et pour la tragédie par Antigone ou la piété (1580) et La Troade (1579) de Robert Garnier – ces pièces témoignent d’un impact dramaturgique, linguistique et poétique du théâtre grec dans la recréation d’un répertoire théâtral moderne en langue française.

3. Louis Watier (Université Toulouse II – Jean Jaurès) : « Matière orale, forme écrite ? Traduire le nahuatl classique ».

Le nahuatl est une langue parlée sur les hauts plateaux mexicains et qui fut notamment celle des Aztèques. On distingue, de manière arbitraire, entre deux états de langue : le nahuatl dit classique, de l’ère coloniale et pré-coloniale et le nahuatl contemporain (xxe siècle). Deux manuscrits poétiques, rédigés en nahuatl classique nous sont parvenus, les Cantares mexicanos et les Romances de los señores de nueva España, dont on situe la rédaction aux alentours des années 1580. L’imposition d’une écriture alphabétique, conséquence de la colonisation du Mexique par les Espagnols, a entraîné la disparition d’un système graphique complexe, à la fois pictographique et iconographique. Ce système de communication graphique ne permettant pas la transcription de discours reposait aussi sur la transmission orale du savoir.

De sorte que le statut des textes est ambigu puisqu’ils ont été rédigés dans une écriture alphabétique à la fin du xvie siècle par des indiens christianisés, sous le contrôle de moines franciscains et dominicains. On est ainsi en droit de se demander si un filtre écrit n’a pas été imposé à une matière orale préexistante. Comment rendre justice de cette hybridation en traduction ?

CALENDRIER DES SÉANCES 2022-2023

Séance 1 consacrée aux doctorant.e.s : 5 décembre 2022, voir le programme ici.

Séance 2 : « La traduction à l’épreuve de la langue classique »

Séance 3 : en mai-juin, programme à venir

SÉANCES 2021-2022

Séance 1 : une séance inaugurale, consacrée à la notion d’”itinéraires” dans la circulation des textes traduits, avec les interventions de Camille Bloomfield, Marian Panchón Hidalgo, Aurélie Journo et Cécile Fourrel ; retrouvez le programme ici

Séance 2 : une rencontre autour des liens entre traduction et culture de masse, avec Pedro Mogorrón Huerta, Natalia Soler Cifuentes et Céline Planchou ; retrouvez le programme ici.

Séance 3 : une séance consacrée à la “Traduction collaborative”, au cours de laquelle trois expériences de traduction collaborative furent présentées par Cécile Dudouyt, Agathe Torti et les membres de la revue Café, Aurélie Journo, Agathe Bonin et Marie Karas Delcourt ; retrouvez le programme ici.